从CES 2025看AI眼镜技术创新与趋势

在CES 2025展会上,AI眼镜成为备受关注的明星产品。从国内初创企业Gyges Labs的Halliday Glasses,到老牌厂商雷鸟推出的X3 Pro,每一个展台前都人头攒动。这场盛会展现了中国厂商在AI眼镜领域的技术创新能力,也折射出一个正在崛起的智能硬件新赛道。AI眼镜是硬件形态的创新,更是人工智能与现实交互的全新方式。此前,扎克伯格在采访中曾表示,Meta已花50亿美元开发AR眼镜,并坚信其终将取代智能手机。

然而,当前AI眼镜的发展面临三个核心问题:产品形态不统一、技术路径多样化、消费者认知模糊。现阶段,AI眼镜的行业格局仍以探索为主,但轻量化与功能集成为核心趋势的方向逐渐明确。

一、AI眼镜的行业定位与技术现状

AI眼镜是CES 2025展会的焦点。无论是被广泛报道的Halliday Glasses,还是雷鸟、XREAL等厂商推出的新品,它们的共同点是,通过技术创新和产品迭代,将AI眼镜逐步推向消费级市场。

然而,现阶段的AI眼镜行业依然处于早期探索阶段,其技术形态和功能定位尚未完全清晰。回顾现有的AI眼镜,可以大致分为两大类:

AI拍摄眼镜

主打轻量化和便捷性的AI拍摄眼镜,如Meta RayBan、雷鸟V3。这类产品通常聚焦于高质量拍摄、AI助理功能和音频体验,试图兼顾智能化与传统眼镜的佩戴体验。

AI+AR眼镜

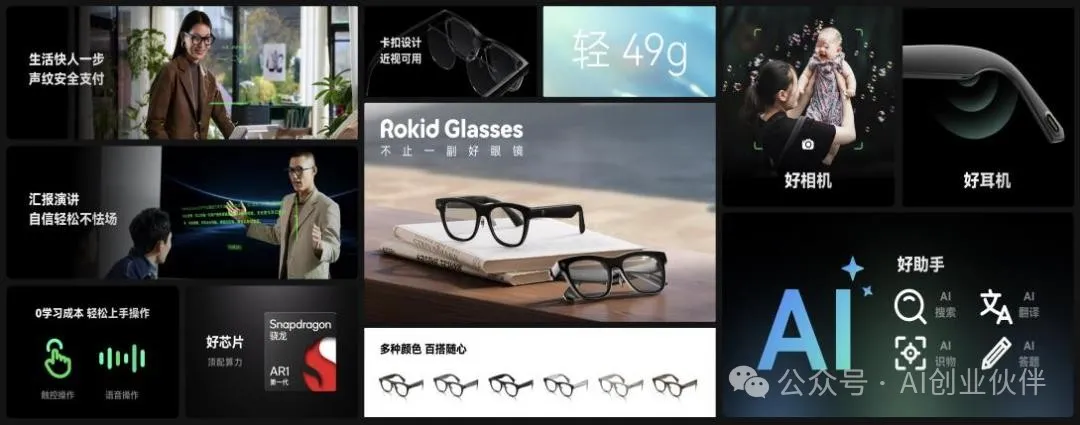

更加注重增强现实(AR)能力的AI+AR眼镜,如Rokid、XREAL。这类眼镜结合微型屏幕和光学方案,实现虚拟内容的高精度显示,并探索手势交互和空间识别的可能性。

两者的差异,反映了AI眼镜行业的多样化探索。Halliday Glasses作为一个跨界案例,既采用了全球最小的近眼显示模块“Digi Window”,提供有限的显示功能,又保持了传统眼镜的外观和重量,这种技术路线的“折中”也为行业探索提供了新的可能性。

二、从“功能实现”到“体验优化”

尽管AI眼镜已具备初步的功能实现,但距离真正的消费级产品还有一段路要走。这一过程中,如何从“能用”跨越到“好用”,成为关键的竞争点。

拍摄能力:从记录到空间智能

拍摄能力是当前AI眼镜的标配,但其重要性不仅在于记录功能,更在于为AI理解现实世界提供数据支持。在雷鸟V3的展示中,AI眼镜能够通过实时视觉分析,指导用户完成复杂任务,如调酒、下棋或制作咖啡。通过解放用户双手,AI眼镜将原本依赖手机或电脑的任务场景扩展到实时互动中。

更值得注意的是,第一人称视角的拍摄功能,不仅增强了用户的记录能力,还为AI在空间智能上的应用铺平了道路。例如,通过结合视觉大模型,AI眼镜可以实现空间导航、动态物体识别,以及复杂场景中的信息提取。

轻量化与小型化:技术与设计的双重挑战

轻量化是AI眼镜竞争的核心趋势。Halliday Glasses仅重35克,比Meta RayBan更轻,却保留了显示功能,这是设计与技术优化的典型成果。实现这一目标,需要攻克电池密度提升、模块小型化以及结构设计优化等技术难点。例如,雷鸟创新在镜头和电池模块上投入了过亿元研发资金,以减少体积和重量,同时提升续航能力。

此外,小型化的另一个重要方向在于功能模块的整合。Halliday Glasses将显示模块“藏”于镜框顶部,避免了镜片上的视觉干扰,体现了对“隐形设计”的探索。这种设计不仅改善了产品的日常适配性,也降低了用户的佩戴心理负担。

综合来看,轻量化设计需要在以下三个层面实现技术突破:

– 电池密度:采用高能量密度电池技术,同时优化功耗,确保续航能力提升。雷鸟X3 Pro已经实现14小时续航,但更长的使用时间仍是技术瓶颈。

– 结构材料:采用新型轻质材料,如碳纤维和纳米复合材料,以减轻整体重量。

– 功能模块集成:通过SoC(系统级芯片)设计,将处理器、传感器和通信模块高度集成,实现小型化的同时提升性能。

人机交互:突破“伪AI”的瓶颈

目前主流AI眼镜的AI能力多停留在基础功能,如问答、翻译和导航。尽管这些功能能够满足用户的基本需求,但响应速度和智能化程度仍有很大提升空间。现阶段的AI问答,平均响应时间为4到6秒,这远不能被称为“好用”。

为了解决这一问题,一些厂商在AI大模型的接入流程中加入了意图识别模型,对用户输入的信息进行预分类,从而减少搜索范围并加快响应速度。这种技术改进背后,需要与大模型提供商(如OpenAI、Google)进行深度合作,进行模型的定制化优化。更进一步,结合边缘计算技术,部分AI计算可在本地完成,无需完全依赖云端,从而显著降低延迟。

此外,AI眼镜的多模态交互也亟需改进。Halliday Glasses创新性地引入了触控镜框与指环交互,但这些功能在实际使用中仍显初级。未来,交互形式将进一步向手势控制、视线追踪和情境感知拓展。例如,结合AI对用户行为的学习,眼镜可以主动感知使用场景,如工作、娱乐或驾驶,并实时调整信息呈现方式。视线追踪技术更有望将交互从“主动输入”转变为“被动感知”,实现信息的精准推送。

三、行业趋势与技术前景

整体来看,AI眼镜的行业趋势和技术发展可以总结为以下几个方面:

轻量化与消费化

无论是Halliday Glasses的微型化设计,还是雷鸟V3对重量与续航的优化,厂商们正在通过轻量化设计和消费级定价,逐步降低用户的购买门槛。

生态系统与全服务

随着硬件性能逐步接近天花板,AI眼镜的核心价值将转移到软件服务与生态系统。中国厂商在大模型的接入上表现出更强的开放性,例如同时支持OpenAI、Google Gemini等多种模型。

CES上,INAIR展示了“无物理屏幕”的AR笔记本概念。这一方向预示了AI眼镜不仅是单一硬件产品,而是未来智能工作和生活的入口。通过与其他智能设备联动,AI眼镜可以成为新一代生态系统的核心节点。

场景化应用

随着AR/VR技术的不断进步,AI眼镜的显示能力和交互方式也将趋向多样化。雷鸟X3 Pro的2500尼特亮度显示,使其在阳光下依然清晰可见,而XREAL的更大视场角设计,则进一步拉近了AI眼镜与VR设备的体验差距。这些技术探索表明,AI眼镜正逐步向AR/VR的沉浸式体验靠拢。

AI眼镜的消费价值在于融入特定场景。Rokid提出的“AR是AI最佳载体”理念,即通过增强现实技术丰富用户体验,例如在车载场景中结合3D路标与动态导航;或在办公场景中通过虚拟多屏实现高效协作。

CES 2025标志着AI眼镜进入一个新的发展阶段。从硬件到生态、从技术到用户体验,这一领域已经从概念验证迈向规模化应用的临界点。

然而,行业仍需解决若干核心问题:

硬件的轻量化与耐用性如何权衡?

AI模型的智能化与响应速度如何提升?

生态系统的开放性与专属体验如何平衡?

未来,AI眼镜的突破不仅依赖硬件创新,更需要软件生态和AI算法的全面提升。随着更多厂商进入这一赛道,我们有理由相信,2025年将成为AI眼镜普及的重要节点。真正将技术融入生活,从“炫酷”走向“实用”,从“能用”到“好用”,AI眼镜才会成为改变人们生活方式的重要力量。

在“百镜大战”的竞争中,谁将率先完成从概念到成熟的蜕变?答案,值得期待。

暂无评论内容