文 | 施嘉翔

编辑 | 刘旌

袁进辉和OneFlow一度是ChatGPT爆发后最走运的那个:在王慧文发布“英雄帖”后,OneFlow被光年之外并购,这家成立6年的公司一跃成为牌桌上资源最好的团队。但仅仅两个月后,一切又戏剧化地烟消云散。在聚光灯下经历跌宕起伏的四个月后,袁进辉和OneFlow团队决定重新创业。从有全行业最充沛的资源,到突然消失,而其他玩家已经身处高位,心理冲击毋庸置疑。但袁进辉说,若仍想留在牌桌上,再创业是唯一选择。原因在于,王慧文生病的消息传出后,有公司冲到光年之外办公室挖人,OneFlow骨干成员也接到过超千万的年薪,但没有一家公司能同时留住所有人。创业是避免团队被肢解的唯一方法。在光年之外以前,袁进辉的创业同样起伏。和大部分公司不同,OneFlow成立之初就像实验室,前四年没有任何收入,依赖外界投入。他们在做的事情在当时听起来匪夷所思:颠覆巨头重金投入的深度学习系统框架( 比如Google的TensorFlow )。“非主流创业笔记”,袁进辉在开通公众号记录创业时起了这个名字——这是一场自知的“非典型创业”。与巨头对抗、不思考短期商业化问题,这件从常识来看几乎不可能成功的创业,袁进辉做了六年,就靠着能成功的念头苦苦支撑,“经历了所有能经历的痛苦”。白头发也多了不少,“行为艺术付出的代价。”他开玩笑。袁进辉坦言,过去的屡败屡战都是自找的。在被光年之外并购前,OneFlow始终挣扎在生死线边缘,最困难的时候选择了降薪、减员。他后来补充说,整个OneFlow六七年都是这样的状态。但这次创业,袁进辉希望能给继续和他一起创业的人一个交代。他们相信,AI infra虽然没有模型或芯片那样卷,但也有机会通往星辰大海。略微不同的是,新公司的重心从训练转向了推理部署。在短短几个月内换了四个公司,从OneFlow到光年之外到美团,最后从美团离开创立新公司。袁进辉说,一直到今年才缓过一点劲儿。一名科学家,在经历技术变革与商业世界的洗礼后,开始试着当一名更好的CEO。

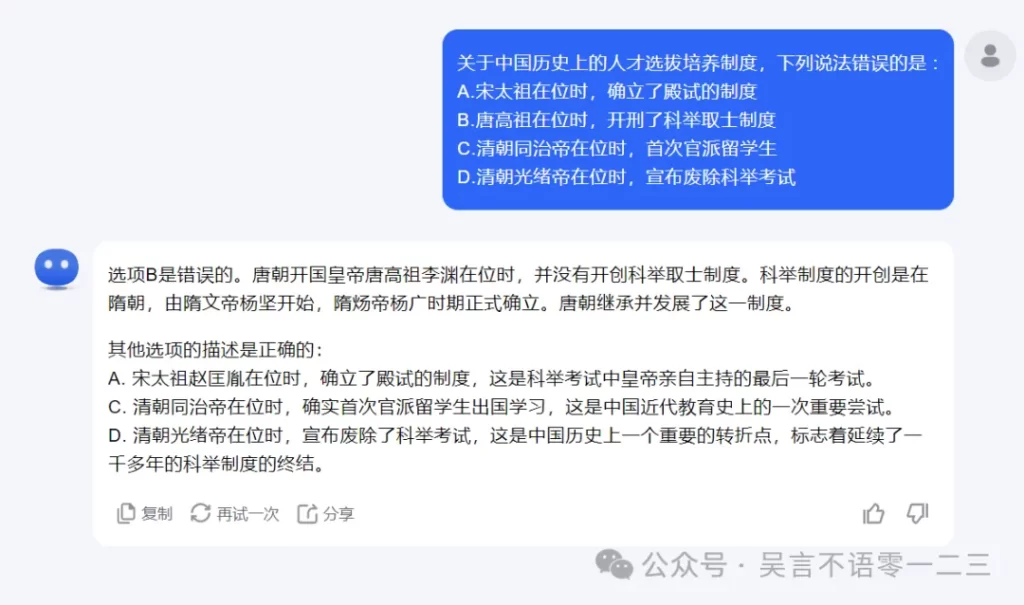

如意算盘2012年对Deep Learning(深度学习)是个重要年份。那一年,Imagenet爆发,深度学习第一次证明在物体识别上,机器能够超过人类。两年后,深度学习在图像以外的领域继续发展。彼时主流模型仅为千万参数,还在微软亚研院工作的袁进辉判断,未来模型会变得非常大,而原有的架构会被重塑。这个超前的判断建立在坚实的基础之上。袁进辉加入微软亚研院的第二年,就做出了 LightLDA,从全量网页库里清洗出来150亿高质量网页,使用其中2千亿token训练了参数1万亿的LDA。这是当时最大的模型之一。再向前追溯,他在清华研究计算神经科学时就深入学习了脑科学,人脑突触连接数量远超当时的深度学习模型,也许,规模就是打开人类智能的钥匙。当时,已有的深度学习系统都不是为大模型设计的。袁进辉想着,“大模型成为现实时,又有了最好的锤子,先不说赚钱,从技术的角度是足以扬名立万的。”他在一天早晨突然醒来,觉得得去创业,“这个念头一旦产生,就干不了其它事了。”OneFlow就在这样的背景下成立。最开始是“朋友圈创业”,投资人包括袁进辉的亲朋好友(包括前同事宿华和他从商的弟弟),后来陆续得到了九合、拓尔思、快手、校友基金、高瓴、海淀区的支持。在大模型诞生前,袁进辉眼里最重要的技术机会就是框架,“上面的模型,今天变一个,明天变一个,但下面的框架是稳固的。”OneFlow 是世界上最早一批相信模型会变大的团队,他们钻研的系统架构全部建立在模型变大的假设上。他一心一意想着做出最好的锤子,却没有想过钉子会在哪里。前4年,OneFlow没有任何商业化的收入,技术目标超越商业追求,运作风格也如同实验室,大部分工作是写代码。员工的特性可以总结为:只热爱写代码,只爱讨论技术问题。讨论技术问题时,生动活泼,任何其它问题都不能让他兴奋。当然钱除外。袁进辉把彼时对商业化的设想比作“如意算盘”——做出最快、最好用的框架,抢占开发者生态,最后再做商业化。通俗而言,OneFlow试图找到更有“美感”的架构,一劳永逸解决所有问题:任何深度学习模型(即使不是Transformer),不管变得多大,都能在研发的架构上运行。OneFlow(一流科技)的名字也反映了他们的追求。《中关村导刊》在2020年采访了袁进辉,评价OneFlow目标远大,但并非是堂吉诃德式的妄想。但这次见面,袁进辉形容当时的状态是,“像在和风车作战。”OneFlow就这样守着秘密做了六年,鲜少人相信,也没人来竞争。他们还想着,如果工具打造好,还没人把模型搞大,就自己去做。但这仅仅停留在想法层面。2022年底,OneFlow已经接近求生状态,最多也就能接触到几百张GPU。陷入窘境不是偶发的黑天鹅造成的,而是积聚的产物。彼时国内投资环境陷入低潮,下一轮融资青黄不接,公司后两年不得已开始通过做项目获得收入,但项目也以框架研发为重心,“也谈不上是商业化”。ChatGPT发布前后,有骨干员工接到大厂Offer,选择离职。这几乎是袁进辉最黑暗的时刻。那一年,他几乎没过过周末,最困难的时候只能选择降薪和减员。从技术进步的角度,OneFlow的探索毫无疑问是成功,他们最早实现了让分布式多卡像一张卡一样容易编程,研发的分布式理念和设计也被今天的主流深度学习框架跟进。但真正的革命者是后来的OpenAI。即便他们使用的锤子仅仅是在原有架构上添加补丁,只能支持Transformer这一个具体的模型,但实际结果是,Transformer的效果如此之好,于是革命更快地发生了。“造化弄人也好,社会的规律就是这样,让更多人直接看到价值,会让事情发生得快一些,而不是我们追求美感、甚至是一些个人癖好。”袁进辉几次对暗涌Waves提到这样一个说法:“OneFlow的经历有点像是一次行为艺术”。

如意算盘2012年对Deep Learning(深度学习)是个重要年份。那一年,Imagenet爆发,深度学习第一次证明在物体识别上,机器能够超过人类。两年后,深度学习在图像以外的领域继续发展。彼时主流模型仅为千万参数,还在微软亚研院工作的袁进辉判断,未来模型会变得非常大,而原有的架构会被重塑。这个超前的判断建立在坚实的基础之上。袁进辉加入微软亚研院的第二年,就做出了 LightLDA,从全量网页库里清洗出来150亿高质量网页,使用其中2千亿token训练了参数1万亿的LDA。这是当时最大的模型之一。再向前追溯,他在清华研究计算神经科学时就深入学习了脑科学,人脑突触连接数量远超当时的深度学习模型,也许,规模就是打开人类智能的钥匙。当时,已有的深度学习系统都不是为大模型设计的。袁进辉想着,“大模型成为现实时,又有了最好的锤子,先不说赚钱,从技术的角度是足以扬名立万的。”他在一天早晨突然醒来,觉得得去创业,“这个念头一旦产生,就干不了其它事了。”OneFlow就在这样的背景下成立。最开始是“朋友圈创业”,投资人包括袁进辉的亲朋好友(包括前同事宿华和他从商的弟弟),后来陆续得到了九合、拓尔思、快手、校友基金、高瓴、海淀区的支持。在大模型诞生前,袁进辉眼里最重要的技术机会就是框架,“上面的模型,今天变一个,明天变一个,但下面的框架是稳固的。”OneFlow 是世界上最早一批相信模型会变大的团队,他们钻研的系统架构全部建立在模型变大的假设上。他一心一意想着做出最好的锤子,却没有想过钉子会在哪里。前4年,OneFlow没有任何商业化的收入,技术目标超越商业追求,运作风格也如同实验室,大部分工作是写代码。员工的特性可以总结为:只热爱写代码,只爱讨论技术问题。讨论技术问题时,生动活泼,任何其它问题都不能让他兴奋。当然钱除外。袁进辉把彼时对商业化的设想比作“如意算盘”——做出最快、最好用的框架,抢占开发者生态,最后再做商业化。通俗而言,OneFlow试图找到更有“美感”的架构,一劳永逸解决所有问题:任何深度学习模型(即使不是Transformer),不管变得多大,都能在研发的架构上运行。OneFlow(一流科技)的名字也反映了他们的追求。《中关村导刊》在2020年采访了袁进辉,评价OneFlow目标远大,但并非是堂吉诃德式的妄想。但这次见面,袁进辉形容当时的状态是,“像在和风车作战。”OneFlow就这样守着秘密做了六年,鲜少人相信,也没人来竞争。他们还想着,如果工具打造好,还没人把模型搞大,就自己去做。但这仅仅停留在想法层面。2022年底,OneFlow已经接近求生状态,最多也就能接触到几百张GPU。陷入窘境不是偶发的黑天鹅造成的,而是积聚的产物。彼时国内投资环境陷入低潮,下一轮融资青黄不接,公司后两年不得已开始通过做项目获得收入,但项目也以框架研发为重心,“也谈不上是商业化”。ChatGPT发布前后,有骨干员工接到大厂Offer,选择离职。这几乎是袁进辉最黑暗的时刻。那一年,他几乎没过过周末,最困难的时候只能选择降薪和减员。从技术进步的角度,OneFlow的探索毫无疑问是成功,他们最早实现了让分布式多卡像一张卡一样容易编程,研发的分布式理念和设计也被今天的主流深度学习框架跟进。但真正的革命者是后来的OpenAI。即便他们使用的锤子仅仅是在原有架构上添加补丁,只能支持Transformer这一个具体的模型,但实际结果是,Transformer的效果如此之好,于是革命更快地发生了。“造化弄人也好,社会的规律就是这样,让更多人直接看到价值,会让事情发生得快一些,而不是我们追求美感、甚至是一些个人癖好。”袁进辉几次对暗涌Waves提到这样一个说法:“OneFlow的经历有点像是一次行为艺术”。

峰谷交替的四个月

2022年底,ChatGPT的意外爆发让OneFlow离开了原本设想的轨道。袁进辉已经是国内最接近大模型进展的科学家之一,他知道唐杰教授(杨植麟的老师)、谷歌、Open AI都在往大模型的方向努力,但依然低估了变化的发生速度。“我相信它会发生,但也许还需要一段时间,我们还有时间。”袁进辉说。喜悦和彷徨同时涌上心头。一方面,多年深信不疑的判断终于成真,大模型从反共识成为超级共识;但另一方面,市场对AI的共识形成得如此之快,以至于将快速进入拼资源、拼融资、拼名字的军备竞赛——比谁最快拥有最多的钱、算力和卡——机会未必属于几乎为之付出一切的OneFlow(而且模型结构收敛到Transformer后,通用解法不再是必需品)。几乎在前后脚,袁进辉看到王慧文5000万美元带资进组的“英雄帖”,他想着也许OneFlow能让他动心。袁进辉约见了王慧文,饭局上,王慧文告诉他,要重新组队。一开始,合作没有成功。很快中间人撮合,两方又重新回到谈判桌上。一个月之内,并购完成,OneFlow从清华同方科技广场搬到搜狐网络大厦。与此同时,光年之外估值突破10亿美金,一瞬间成为牌桌上资源最好的团队。但仅仅两个月后,王慧文病休离岗,美团接手光年之外。浪潮来临却放弃创业,有太多的不甘。彷徨和犹豫只持续了一个月,袁进辉决定再创业。这也是让原有团队仍然在一起的唯一办法。光年之外动荡的消息传出后,有公司冲到办公室挖人,也有OneFlow的成员收到超千万年薪的工作邀约。这种情况下,没有任何一个公司能开出同时留下所有人的offer。但是,如果继续创业,大部分人会继续在一起。硅基流动成立的一周年时,他们如是描述当时的状态:惊涛骇浪的滚涌下,就像努力控制航船的舵手,航向落定后,来不及喘息,甚至默默憋了一口气,再一次投入新的战场。袁进辉对团队说,如果他们能经历这么重大的危机,团队还没有散架,以后就没什么困难不能克服。

共识和明牌

袁进辉曾错过两次在初期加入巨头的机会,第一次是2013年初,张一鸣邀请他加入头条,他说自己更想去微软亚研院;第二次是宿华邀请他加入快手,他也因“在技术上还有一些想法” 选择继续留在微软。几年前,他更追求OneFlow成功,而不是公司的成功。而这样的方式,“只有并购一条出路, 否则就是挂掉。”但这次不一样了。“技术上的好奇心在前一阶段已满足,所以还未满足的、未完成的追求主要是商业层面。”袁进辉在接受采访时如是表述。在一次分享会的提问环节,一位观众问袁进辉,能否再提一个和OneFlow一样、未来几年会发生,但大部分人不同意的技术想法。袁进辉说,很惭愧,他现在绝大部分时间都在技术以外,所以已经提不出来了。新公司的名字是ChatGPT起的:SiliconFlow(硅基流动)。和OneFlow一昧地试图颠覆现有框架不同,而硅基流动是从商业倒推,更为务实地选择技术上不像OneFlow那么令人兴奋、但市场前景更大的大模型推理框架:如果说训练框架扫描的数据量是一座泳池,那推理框架扫描的数据量就是一条源源不断的大河。与OneFlow不同,这是一条高度共识的道路。大模型催生了Model as a service(MaaS 模型即产品)的产品形态。只要能按标准API提供服务,原本底层、不容易商业化的技术便可以迅速变现。OpenAI o1在推理上的进展验证了袁进辉关于推理框架的判断,“推理的算力需求又提高了一个数量级。”在光年之外风暴眼中的4个月,袁进辉迅速补完了OneFlow没上过的课——这是打过仗才能获得的体会。公司规模从35人扩张到超过60人,多了产品经理和负责商业化的同事。硅基流动现在有三位商业化出身的联创。刚创业的前几年,袁进辉还要自己写代码,后面不再写,因为他发现“CEO写代码是对公司不负责任的做法。”他更加现实、务实,也更像CEO,不求神来之笔,只求通盘无妙手的一次成功。袁进辉后来觉得OneFlow从开始就是一场赌博、一次实验,所幸最后给了投资人交代,在并购后离职的员工也兑现了约2千多万的股票。但从没离职又一起创业的同事都还没有经济回报,它既有可交代过去的事情,也有过于理想化而不切实际的教训。第一次创业时,袁进辉给自己的公众号起名叫非主流创业笔记,和大多数人创业都在讲应用场景,讲落地不同,他告诉暗涌Waves,自己当时对除研究新框架外的所有事都不感兴趣——只爱解难题,不愿意做平凡的事情,“就觉得做这事儿最嗨,而且越意外、越惊喜。”在那次分享会上,袁进辉回顾了自己七年的“非典型创业”。在最后,他说,“现在亟需一次典型意义上的创业成功”。

暂无评论内容